前回の続きです。

再び、基台の作製に戻ります。

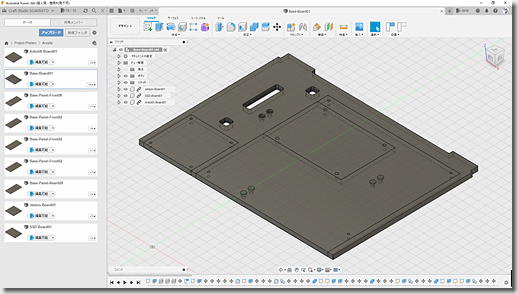

今回は、「Jetson TX2 Developer Kit」や「ArbotiX-M Robocontroller」などを収容する、ベースボードです。

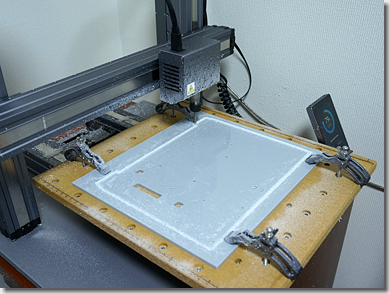

Snapmaker 2.0 A350を使って、5mm厚のアクリル板を削り出します。

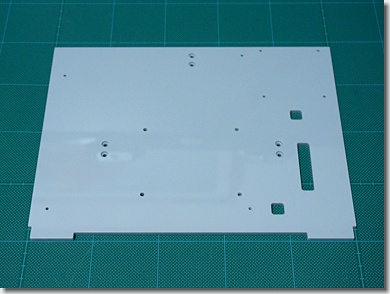

ミリング完了。

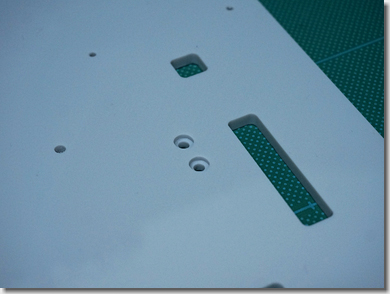

中央の段付き穴は、φ4.8mmの帽子型高輝度LEDを取り付けるためのものです。

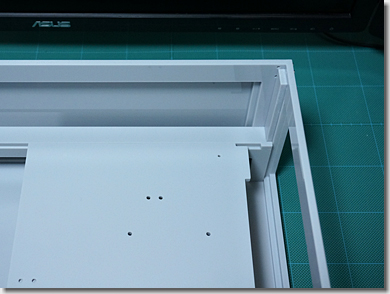

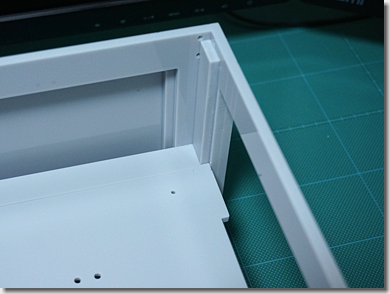

スライドレールのところに、仮組み。

固定位置まで、スライドさせたところ。

怖いくらい、計算どおり、ピッタリ嵌まりました。

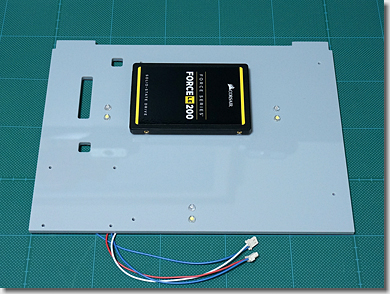

ベースボードの裏面です。

裏面には、「Jetson TX2 Developer Kit」用のSSDと、内部照明用の高輝度LEDを埋め込んであります。

帽子型の高輝度LEDは、いずれも3chipのもので、透明な方が、赤色の「OS5RKE56C1A」で、黄色く見える方が、白色の「OSWX4E56F1A」です。

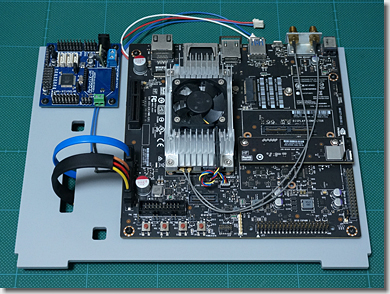

「Jetson TX2 Developer Kit」と「ArbotiX-M Robocontroller」を取り付けたところ。

裏面のSSDとは、Ainexの「シリアルATA延長ケーブル 電源セットコネクタ」(SAT-15EXPA)で接続してあります。

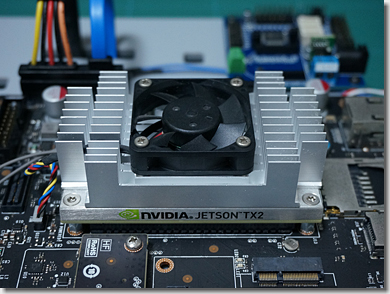

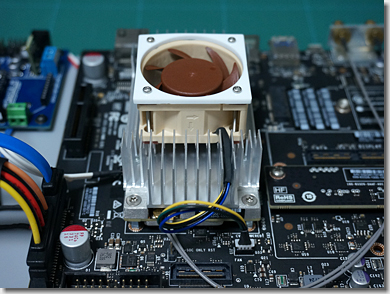

nVIDIAの「Jetson TX2」のヒートシンクには、40mmのPCファンが付いています。

せっかくなので、冷却性能が高いものに交換することにしました。

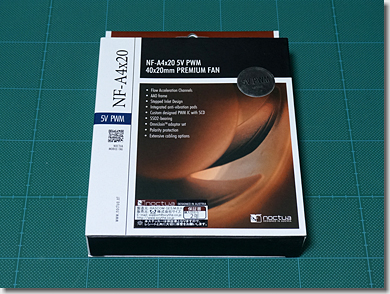

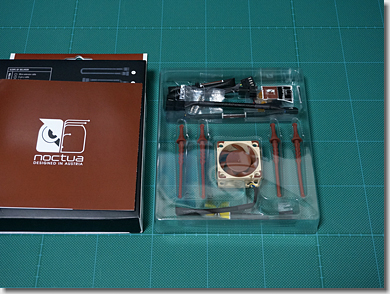

Noctuaの「NF-A20 5V PWM」です。

基台後面の吸排気用のPCファンは、+12V駆動でしたが、こちらは+5V駆動です。

その名のとおり、PWM制御により、回転数を細かく設定できます。

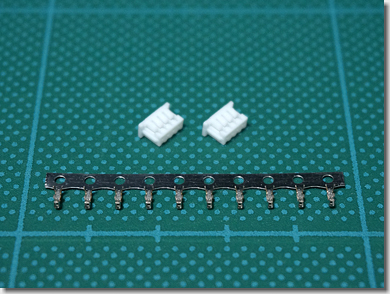

nVIDIA純正のPCファンも、PWM制御のもので、4ピンですが、やたら小さいコネクタが採用されています。

と、いうことで、同じものを探して調達。

Molexのマイクロコネクタ、51021シリーズ(51021-0400、4ピン)です。

接続ピッチが、通常の半分の1.25mmのため、コンタクトピンを圧着するにも、一苦労します。

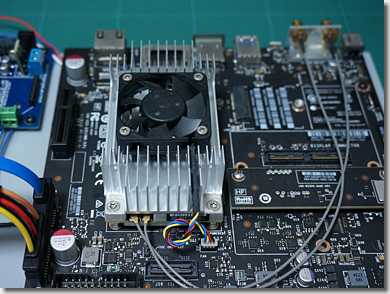

「NF-A20 5V PWM」への交換、完了。

PCファンをヒートシンクに固定するプレートも、2mm厚のアクリル板から切り出しています。

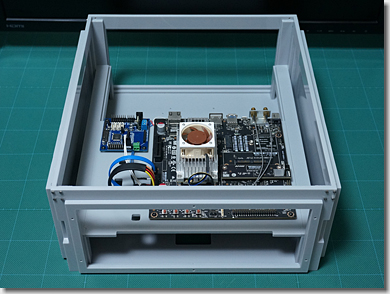

ベースボードを、基台に組み込んだところ。

だんだんと、形になってきました。

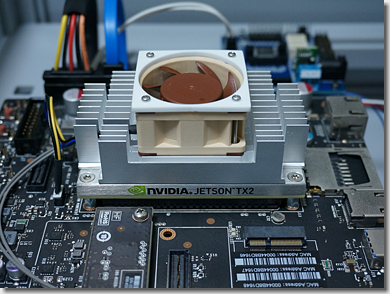

冷却性能を向上させた、「Jetson TX2」です。

早く、こいつをフルパワーで稼働させたいものです。

(つづく)

ペガソス計画(11) - 週刊「ファランクスを作る」

ペガソス計画(11) - 週刊「ファランクスを作る」

Post Comment